图1 赫尔曼·康令肖像

生涯之始:早期教育中的跨学科启蒙

赫尔曼·康令(Hermann Conring)于1606年11月出生在东弗里斯兰地区的诺登,与德意志的许多其他地区一样,其家乡的宗教多元化,充斥着纷争与冲突。康令的父母都是牧师,在家庭和故乡的环境影响下,康令对宗教争端早已司空见惯。康令是家中的老二,他的兄弟姐妹中有两人早夭,六人因1611年的一场瘟疫离世,留下的只有他和长兄约翰内斯[1]。

虽然在十六世纪三十年代,马丁·路德通过将《圣经》翻译成德语,促进了标准德语的形成,但在当时的欧洲,拉丁语仍是各国官方学习语言。得益于书香门第牧师家族的熏陶,康令很小开始接受母亲的拉丁语辅导,并于六岁时进入诺登的学校学习。十四岁时,康令已然成为一位娴熟的拉丁语学者,博古通今,不仅深谙古代经典著作,更对他所处时代及地域的杰出拉丁语作家如数家珍。在这段时间里,康令写下了他第一篇有关哲学领域的论文,在其中批评了维吉尔等伟大哲学家的作品,这篇文章还在长兄的努力下传到了当时在赫尔姆施泰特大学哲学系任教的马提尼(Cornelis Martini)手里。于是,1620年,十四岁的康令在当时北欧顶尖大学之一的赫尔姆施泰特大学(Universität Helmstedt)开启了新的人生篇章。在他所处的时代,“哲学”一词的含义与今天有所不同,它指的是一门主要致力于根据古代思想家,尤其是亚里士多德所确立的原则来解释法律、宗教和政治的学科。亚里士多德的政治学思想对康令后来关于国家的研究具有重要的影响和启发作用[2]。

图2 康令位于赫尔姆施泰特的故居

从赫尔姆施泰特到莱顿:康令的职业演进与学术探索

1623年到1625年期间,由于受战乱和瘟疫的影响,康令多次辗转于学校和家乡。1625年,康令经朋友推荐前往莱顿大学继续深造。在这一阶段,康令开始对自然科学和医学产生了兴趣,经常参加医学、自然历史、政治学方面的讲座,同时开始对神圣罗马帝国的政治状况产生兴趣,从此开始研究德意志法律的发展。1630年获得哲学博士学位毕业后在上流家庭担任家庭教师,1632年申请并获得了赫尔姆施泰特大学的自然哲学和修辞学教授职位。受战争的影响,康令的个人经济状况曾一度陷入困境,1634年后,康令将目光转向了当时从业收入更高的医学领域,先后获得医学执照和医学博士学位,就此开启行医生涯。1636年赫尔姆施泰特大学医学教授职位出现空缺,次年聘任康令担任医学教授,到1640年,他同时担任了学校的自然哲学、修辞学和医学教授。在康令的医学讲座里,他同样表现出对实践的充分重视。在政治学领域,1635年起康令开展课程教学并指导论文,同时撰写比较政治学著作,研究各个国家的历史发展,并于1650年担任赫尔姆施泰特大学的政治学教授。除了学术职务外,康令还积极参与了欧洲政治实践,担任过东弗里斯兰的朱丽安娜、瑞典的克里斯蒂娜、瑞典国王卡尔十世·古斯塔夫、法国国王路易十四的宫廷顾问(同时担任部分私人医生)[1]。这些政治活动丰富了康令对于国家治理的思考,实践过程中带来的深刻经验为他后来的政治理论著作的打下了坚实基础。

时代背景下的理论孕育:从经验观察到数据驱动

17 世纪神圣罗马帝国的历史背景,加上三十年战争(1618年至1648年间由于宗教和政治矛盾激化而引发的一场波及全欧洲的混战)之后围绕皇权和领土主权的辩论,为国势学的诞生奠定了现实基础 。在康令之前,主流的法律和政治思想通常依赖于对罗马法的解释以及对于权威的神学辩护(比如路易十四以“太阳王”自居,象征君权如太阳般由上帝赋予)[3] 。然而,康令采取了批判性的眼光审视传统教条,发觉历史和经验方法的重要性。他强调对德国宪法和神圣罗马帝国的历史和经验研究,并从亚里士多德思想(主要是四因说,包括:质料因、形式因、动力因和目的因)中汲取灵感,尝试通过物质(人民和领土)、形式(宪法和制度)、动力(行政管理)和目的(公共利益)等方面理解国家,构建基于经验的国家分析框架,从而摆脱了原本单纯的理论或者神学解释。

康令从 1660 年开始在赫尔姆施泰特大学讲授“国家概况”(Notitia Rerum Publicarum)。讲座内容侧重于各国政体、财政制度、人口构成和宗教结构等相关方面,通过对人口、财政等可量化要素的分析讨论,比较各个欧洲国家的差异。“国家概况”讲座的开展象征着对国家研究从抽象的哲学或法律探讨向系统化和数据驱动的理性推导的飞跃。康令将经验观察和比较分析作为政治研究的方法论,同时为国势学的研究框架提供了一个雏形。

康令在哲学、医学、政治和法律等领域的多元化专业知识让他有机会采取一种更加整体性的方法来理解国家,这种跨学科的背景使他能够从不同领域汲取见解,从多个角度审视国家,从而更全面地理解其复杂性。

1、以实证方法研究国家构成要素和制度分析

作为“德国法律史的奠基人”,康令对法律传统和法律制度的起源进行深入探究,他在其代表作《德国法律的起源(De origine iuris germanici)》(1643年)中提出,国家的法律制度应当反映出本民族独特的社会经济条件和历史经验[4]。他认为国家的基本构成包括人口、军事、财政与法律制度等,必须通过对各国实际情况的观察和比较来理解。例如,他批判那种认为所有国家都应照搬罗马法的观点,主张“德国法应当根植于本土实际”,强调各国应根据自身的具体历史、社会和政治条件来分析法律和国家制度[5]。这一观点既体现了对国家历史经验的尊重,也为理解国家制度的演变提供了历史比较的方法论。他的理论支撑主要来源于亚里士多德政治哲学中关于“适形法则”的思想,即法律应当与国家的“形态和必然性”(forma et necessitas status)相匹配。康令采用了诸多德国各邦的实例,比较不同地区在法制与军事组织上的异同,从而论证一个国家的治理模式应当与其具体条件相适应。

2、基于事实进行描述性研究

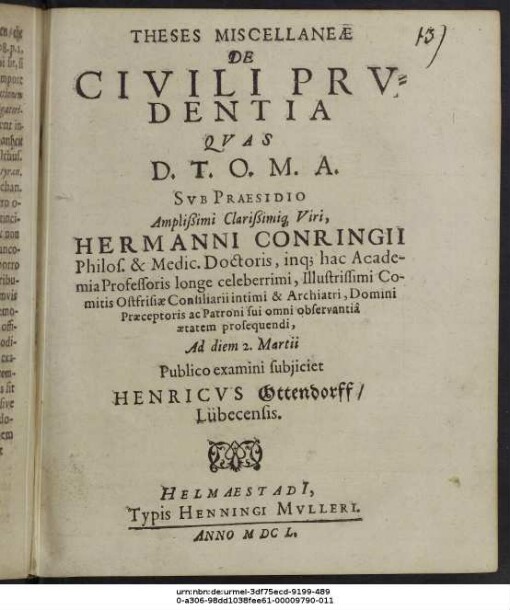

在康令指导的学生论文《政治智慧杂论(Theses Miscellaneae de civili prudentia)》(1650年)和《论国家理性(Dissertatio de Ratione Status)》(1651年)中,强调了解决政治和法律问题必须建立在对客观事实和历史数据的详尽描述与记录的基础之上,而不是依赖于空洞的抽象理论[6]。他认为对国家现状的真实描述是理解国家运作和制定政策的前提。他提出了对各国实际人口、军事编制和财政状况进行系统调查的观点,主张通过描述性方式对国家现象进行系统记录和分析,从而揭示出国家内部的规律性变化,从而为政策制定提供依据。这种描述性与实证性相结合的研究方法强调了“见微知著”的重要性,为国势学的科学化发展奠定了基础。

图3 《政治智慧杂论》数字化资源

康令强调统治者的权力应行使于服务公共利益,国家的政治举措必须以实现公民福祉为终极目标,即为“良政”(civile prudentia)[7]。康令引用了当时各地的历史档案和实例,利用对比分析的方法说明各国在国家构成上的差异,并以此支撑其对“良政”应依事实为基础的论断,构成了国势学中关于政治伦理的重要组成部分。

3、利用现实数据评估国家实力

在《论德意志帝国疆界(De finibus imperii Germanici)》(1654年)中,康令进一步讨论了如何通过具体的现实数据来衡量国家的实力。他认为,要评估一国的真实实力,应该凭借人口普查数据、军事力量(如军队人数、武器装备)和财政状况等具体、可验证的现实指标。他提出,只有将这些“硬数据”纳入分析,才能客观评估国家的真正实力和持续发展能力。康令通过比较不同国家和地区在这些方面的表现,反驳了仅凭传统观念和虚幻权威(如教皇和古罗马传统)来判断国家地位的做法。他的这种数据化、实证化方法可以看作是现代政治科学中定量研究的早期萌芽。

博学者的历史落幕

1681年,康令逝世于赫尔姆施泰特,结束了传奇的学术生涯。康令的遗产是复杂而多面的。一方面,他通过对人口、财政等“硬数据”的重视,挑战了依赖罗马法和神学权威的传统政治解释,其著作《德国法律的起源》更被誉为“德意志民族法学的觉醒宣言”;另一方面,他的理论仍深深植根于旧世界的土壤,其历史分析法未完全摆脱对古罗马政治符号的依赖,对“公共利益”的诠释仍然与基督教伦理交织。

康令被誉为最后一位德国博学者(Universalgelehrter),他横跨法学、哲学、历史学、政治学的学术视野与敏锐的政治嗅觉为国势学开辟了广阔的学科道路。正如他的墓志铭所言:“在这座墓中安息着的是:国王与王子的顾问、万民公法的博士、精通实践和理论哲学的专家、杰出的语言学家、演说家、诗人、历史学家、医生和神学家。您觉得这里埋葬了很多人吗?其实只有一位:赫尔曼·康令,世纪奇才。”

参考文献

[1]Wikipedia.Hermann Conring (Universalgelehrter)[EB/OL].(2025-3-2)[2025-4-22].https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Conring_(Universalgelehrter).

[2]庄超然.新旧世界与国势描写:论内曼的中外关系史研究[J].亚洲与世界,2021,(00):203-223.

[3]孔元.帝国-封建和主权国家的知识转型:以欧洲法学史为中心的考察[J].学术月刊,2020,52(03):96-106.DOI:10.19862/j.cnki.xsyk.2020.03.008.

[4]Dauber N. Anti-Machiavellism as constitutionalism: Hermann Conring's commentary on Machiavelli's The Prince[J]. History of European Ideas, 2011, 37(2): 102-112.

[5]Constantin Fasolt, “Hermann Conring and the European History of Law,” in Politics and Reformations: Histories and Reformations, Studies in Medieval and Reformation Traditions 127 (Leiden: Brill, 2007), 113–134.

[6]Hypotheses.Conceptions of the Private in Hermann Conring’s “Observations” on Machiavelli’s The Prince[EB/OL].(2021-3-21)[2025-4-23].https://privacy.hypotheses.org/tag/hermann-conring?utm_source=chatgpt.com

[7]Dreitzel H. Reason of state and the crisis of political aristotelianism: an essay on the development of 17th century political philosophy[J]. History of European ideas, 2002, 28(3): 163-187.