引言:软实力在全球治理中的崛起

在全球化深入发展的背景下,国家间影响力的构成要素正发生深刻变化。传统上以军事实力和经济规模为核心的国家权力评估框架已不足以全面反映一国在国际体系中的实际地位。软实力(Soft Power)作为一种通过吸引力和说服力而非强制力获取国际认同与合作的能力,正日益成为决定国际地位和影响力的关键因素。

软实力的概念与起源

“软实力”概念最早由美国哈佛大学教授约瑟夫·奈(Joseph Nye)于1990年在《注定领导世界:美国权力性质的变迁》一书中提出,并在同年的《外交政策》(Foreign Policy)杂志上发表题为《软实力》的专文予以系统阐释①。奈教授将软实力定义为“一国透过吸引和说服别国服从你的目标从而使你得到自己想要的东西的能力”,与通过军事威胁或经济利诱实现强制性影响的“硬实力”形成鲜明对比。

图1:约瑟夫·奈肖像

在国际关系的传统权力观中,国家实力主要以军事和经济等“硬”指标来衡量,其表现形式多为强制性:使用武力、武力威胁、经济制裁或经济诱惑。而软实力则通过塑造其他国家的偏好来实现外交目标,其运作方式是积极吸引而非强制,具有成本相对较低的特点。值得注意的是,软实力的运用并非西方国家的专利,任何国家都可以通过建立网络、传达有力的叙事、参与制定国际规则以及培育和利用本国特有的吸引力资源来获得软实力影响力②。

软实力测量的难度

软实力的量化评估长期面临多重挑战,若缺乏对软实力资源的全面清晰认识,各国几乎不可能以战略性、协调性且最终有效的方式部署软实力。因此,建立国家软实力资产清单具有理论和实践的双重意义。软实力的测量主要存在三方面挑战:

(1)主观性问题:软实力本质上具有主观性,其影响效果高度依赖于目标对象的文化背景、价值取向和认知结构。正如约瑟夫·奈曾指出的,“在巴黎具有吸引力的事物可能在利雅得引起反感”。

(2)易变性特征:软实力资源具有明显的时效性和情境依赖性。经过数十年精心积累的软实力储备,可能因几个错误决策而在短时间内大幅贬值,这使得静态测量面临有效性挑战。

(3)多源性与量化难度:软实力的来源多元且分散,许多关键要素(如文化魅力、价值观吸引力)本身就难以用客观数据精确捕捉。

Soft Power 30项目的起源

为了量化和系统评估国家软实力表现,英国传播与公共关系顾问公司Portland Communications于2015年推出了“软实力30强”(Soft Power 30)项目。该项目旨在弥补软实力长期以来难以量化的局限,通过构建统一评价框架,帮助决策者更好理解自身软实力优势与短板。Portland总部位于伦敦,专注于全球范围内的战略传播、数字舆情、公共事务与国际影响力管理,服务对象包括各国政府、国际组织与跨国企业③。

该项目以约瑟夫·奈提出的软实力三大支柱——政治价值观、文化、外交政策为理论基础,创造性地构建了首个将客观指标与国际民意调查相结合的软实力综合评估框架。目前该项目已持续发布五期,最新版为2019年发布的第五期报告,评估对象覆盖全球60多个国家,选出前30名软实力表现最强的国家,成为全球范围内最具影响力的软实力指数之一。

图2:2019年Soft Power 30报告封面

(图片来源:2019年全球软实力研究报告)

Soft Power 30指数的构成

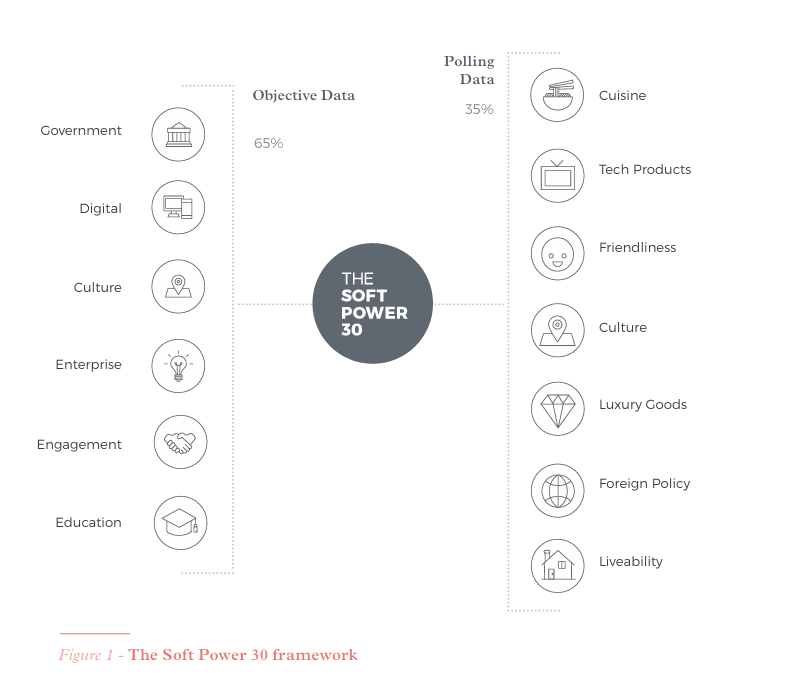

Soft Power 30指数采用了复合指数的设计思路,将每个国家的最终得分划分为两大组成部分:依据6个类别的客观数据(政府、数字、文化、企业、参与度、教育)与全球民意调查的结果按照一定比例相加得出。

图3:“Soft Power 30”框架图(图片来源:2018年全球软实力研究报告)

该指数的客观评估维度包括六大类别,每个类别由一系列具体指标构成,这六大维度下的具体指标均来自权威国际组织和研究机构的数据,确保了评估的客观性和可信度。2015年与2016年发布的前两期Soft Power 30指数中,六个客观维度(政府、文化、教育、数字、企业、全球参与)采用等权重处理。自2017年起,Soft Power 30指数方法论进行了调整,引入了回归分析方法,将国家整体好感度(由国际民调获得)作为因变量,以六个客观维度的得分作为自变量,构建回归模型。据此确定各维度对公众感知软实力的相对影响权重,并据此对各维度权重进行动态调整。

表1“软实力30”客观指数评估维度

维度 |

描述 |

数字 |

国家的数字基础设施及其在数字外交方面的能力 |

文化 |

一个国家文化输出的全球影响力和吸引力,包括流行文化和高雅文化 |

企业 |

国家经济模式的吸引力、营商环境友好度和创新能力 |

教育 |

国家的人力资本水平、对学术研究的贡献以及对国际学生的吸引力 |

参与度 |

国家外交网络的强度及其对全球参与和发展的贡献 |

政府 |

对自由、人权和民主的承诺,以及政治机构的质量 |

Soft Power 30指数的一大突破性创新在于其融入了系统性的国际民意调查数据。该调查在全球20多个国家开展,采集了国际公众对各国软实力的主观感知。为确保跨文化调查的有效性,所有问题均由母语人士翻译,并采用0-10分的数字量表而非文字量表,以避免翻译偏差。此外,通过数据标准化处理,有效缓解了不同文化背景下评分习惯差异可能带来的偏差。在主观维度的权重设置方面,研究团队同样采用回归分析方法。以国家整体好感度为因变量,将七个具体感知领域作为自变量,分析其对公众认知的解释力,并据此确定各主观维度的加权系数。调查指标包括:

表2国际民调指标

民调评估指标 |

英文对应术语 |

评估方式 |

对外国美食的认知 |

Cuisine |

国际民调(0-10分量表) |

对外国对游客友好程度的认知 |

Friendliness |

国际民调(0-10分量表) |

对外国科技产品的认知 |

Tech Products |

国际民调(0-10分量表) |

对外国生产的奢侈品的认知 |

Luxury Goods |

国际民调(0-10分量表) |

对外国在全球事务中方式的信任度 |

Foreign Policy |

国际民调(0-10分量表) |

对外国作为生活、工作或学习地点的向往 |

Liveability |

国际民调(0-10分量表) |

对外国对全球文化贡献的认知 |

Culture |

国际民调(0-10分量表) |

Soft Power 30项目的局限性

(1)方法论的主观性与透明度不足

Soft Power 30指数虽力求客观评估各国软实力资源,但其方法论仍存在明显的主观性问题。指数中客观与主观数据权重比例的确定并非基于严格的数学推导,而是研究团队基于政策影响考量的主观决策。客观指标与民调类别的权重分配同样依赖于回归分析,但回归模型的具体设计与变量选择过程缺乏完整透明的说明。此外,参与国家的选择也未遵循严格的筛选标准,而是采用了较为松散的代表性抽样原则,这种主观选择可能导致指数评估结果出现系统性偏差。

(2)数据时效性与覆盖偏差

Soft Power 30指数的客观数据普遍基于上一年度的统计数字,存在明显的时效性滞后。虽然2019年指数增加了主观数据的权重(从30%提高到35%)以提高时效性,但仍不足以充分反映国际关系中瞬息万变的软实力动态。在地理覆盖方面,尽管研究团队努力调整民调国家范围以更好代表,但民调样本仍存在发达国家比重过高的结构性偏差,难以全面反映全球多元化的软实力感知差异,特别是发展中国家的视角仍未得到充分呈现。

(3)指标体系的静态性与滞后性

Soft Power 30指数虽然每年对指标体系进行微调,但整体框架仍呈现明显的静态特性,难以适应软实力构成要素的动态演变。特别是在数字技术迅速发展的背景下,指数对数字软实力组件的测量方法仍处于探索阶段,难以准确捕捉数字技术对国家影响力的革命性影响。

(4)文化评估的扁平化倾向

主观民调中,对“外国对全球文化贡献的看法”采用简单的0-10分量表,难以捕捉不同文化形式、不同文明传统间的具体差异。并且文化影响力过度依赖量化指标(如文化遗产数量、电影节奖项)也会忽视文化传播的深度与接受度差异。例如,法国凭借米其林餐厅数量、电影节等“文化符号”蝉联榜首,但未评估其文化输出是否真正转化为价值观认同。相比之下,韩国流行文化(K-Pop)的全球渗透力更多依赖社交媒体互动与粉丝社群,这些动态维度并没有被现有指标充分捕捉。

全球软实力格局分析:基于Soft Power 30排名的国际比较

图4:软实力30强排名年度变化

区域分布与软实力中心

Soft Power 30报告(2015-2019年)呈现的年度排名数据揭示了全球软实力竞争的结构性特征与演变趋势。从纵向来看,各国排名均有不同程度的浮动:法国从2015年第4位上升至榜首;美国从2016年的榜首跌至2019年的第5位;瑞典从2015年的第9位跃升至第4位;而德国则相对稳定地保持在第3位。从空间分布看,全球软实力呈现明显的区域不均衡。欧洲国家在2019年排名前十位中占据七席(法国、英国、德国、瑞典、瑞士、荷兰以及意大利),形成以西欧和北欧为核心的软实力密集区。相比之下,亚洲仅有日本跻身前十,北美则有美国和加拿大两国入围。

欧洲国家的主导地位

法国(第1位)展现了文化引领型软实力的成功路径。其排名从2016年第5位跃升至2017年和2019年的榜首,展现出显著上升势头。法国软实力优势源于其成功整合多元资源:全球最庞大的外交网络之一、独特文化遗产(米其林餐厅、法国菜入选联合国非遗)、国际标志性文化符号(埃菲尔铁塔、卢浮宫)以及具有全球影响力的文化活动(戛纳电影节、环法自行车赛)。

英国(第2位)则代表了稳健持久型软实力。尽管面临脱欧带来的不确定性,英国依然凭借全球影响力的文化艺术(从披头士到《哈利·波特》)、世界级高等教育体系、蓬勃发展的科技创新生态系统和丰富的文化旅游资源保持了软实力领先地位。

德国(第3位)体现了均衡发展型软实力,连续多年稳居前四。其高效的政府治理、优异的人权与发展成就、卓越的工业技术声誉以及柏林为中心的创新生态系统构成了稳定均衡的软实力结构。

瑞典(第4位)则是新兴典范型软实力,从2015年的第9位跃升至前五。瑞典通过环境领导力(2045年碳中和承诺、“格蕾塔效应”)、女权主义外交政策、创新商业模式(宜家、Spotify)以及数字经济优势,开辟了北欧国家软实力崛起的独特路径。

美国:从主导到相对衰退

美国的软实力排名呈现明显的下滑趋势:从2016年的榜首,逐年下降至2019年的第5位。政府治理指标下滑、国内社会问题增多、国际参与度减弱以及环境治理缺位是其软实力受损的主要原因。尽管如此,美国仍保持强大软实力基础,尤其在全球文化产业(好莱坞、流行音乐)、高等教育(拥有最多全球顶尖大学)和科技创新(硅谷科技巨头)领域的领导地位。

亚洲国家的软实力崛起

亚洲地区呈现出软实力逐步增强的趋势,但发展不均。日本(2019年第8位)作为亚洲软实力先行者,通过“酷日本”文化战略、科技创新、传统与现代文化融合以及活跃的公共外交,建立了区域领先地位。韩国通过韩流文化(K-Pop、韩剧)、数字化引领和创新科技,实现了软实力的快速提升。中国虽未进入前20名,但通过文化遗产、“一带一路”倡议、数字外交和国际体育赛事,展现出明显的软实力建设战略转型。新加坡则以高效治理、教育中心地位、多元文化和谐与可持续城市发展,成为小国软实力的成功典范。

结语

软实力正逐步成为影响国际秩序演变与国家竞争格局的重要变量。Soft Power 30指数的建立虽不能完全消除主观性与动态性带来的测量挑战,但其在方法论层面的创新尝试,已为软实力研究与政策实践提供了有益范式。未来,衡量软实力需更加重视区域文化差异、长期性影响和数字生态的动态权重,以推动构建更加包容、平衡的国际影响力评价体系。

资料来源:

①孔祥永, 梅仁毅. 如何看待美国的软实力[EB/OL]. 中国社会科学网, (2015-06-16). http://ias.cssn.cn/cbw/mgyjjj/2012/deq_118964/201506/t20150616_2687627.shtml

②https://softpower30.com/what-is-soft-power/

③https://portland-communications.com/about-portland/