国势之船与泡沫风浪——日本经济繁荣的幻象

如果将国家比作一艘航行于历史长河的大船,那么经济泡沫就如同突如其来的狂风巨浪——它可能让船只短暂地快速前行,却隐藏着倾覆的风险。而真正决定这艘船命运的,并非风浪本身,而是船体的结构是否坚固、舵手的决策是否明智——国势就是这样的一个综合性指标。20世纪80年代的日本,正是这样一艘看似不可战胜的巨轮。

在泡沫经济的巅峰时期,日本这艘“船”正以惊人的速度冲刺——东京银座的地价足以买下整个美国加州,日经指数冲破38000点,日本企业横扫全球市场,从纽约的摩天大楼到夏威夷的高尔夫球场,到处都能看到日本资本的身影。国民沉浸在“日本第一”的自信中,仿佛这个国家的繁荣永无止境。

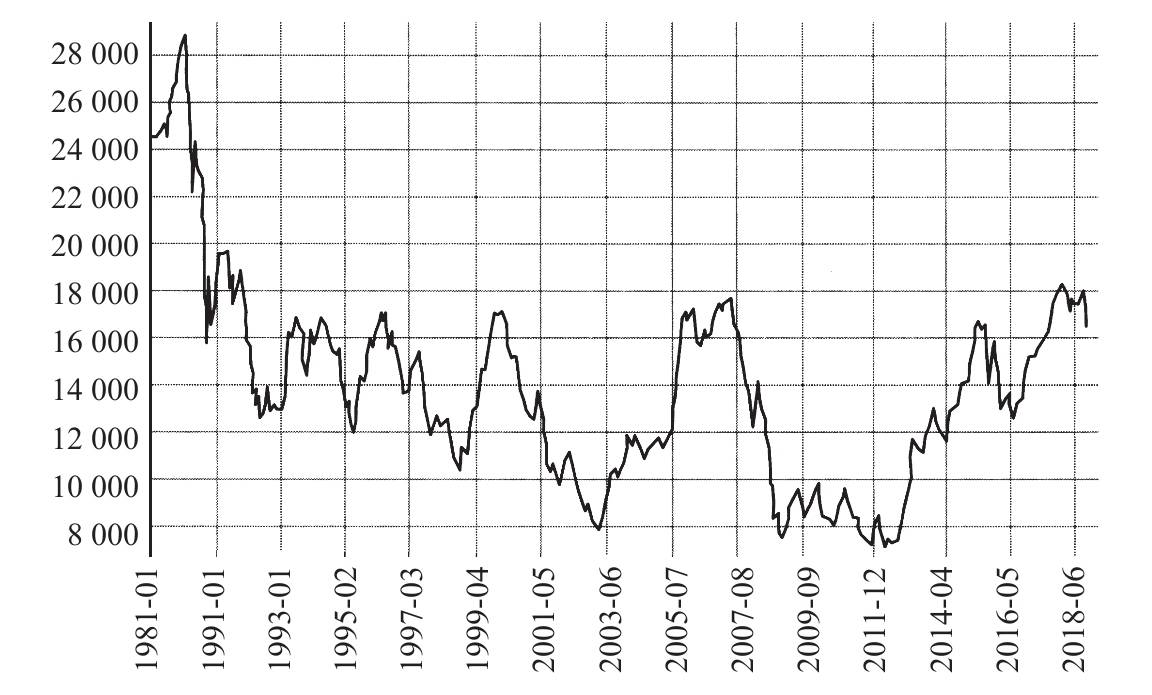

1990年1月3日的《日本经济新闻》曾预测,“在如今稳健向好的经济形势和良好的股票供求关系的背景下,日经平均股价在1990年年末将上冲至40000点左右”。然而,第二天的新年首个交易日,日本股价就全面下跌。从此,日本股价开始持续下跌(见图1,注意,该图是东正股价指数,并非日经平均股价。日经平均股价详见附件“日经225”)。

然而,在这表面的辉煌之下,船体的结构已经开始悄然松动——金融自由化催生了疯狂的投机,银行向房地产和股市注入天量信贷,企业不再专注于制造业创新,而是沉迷于“财技游戏”。而作为“舵手”的日本政府与大藏省,却沉浸在泡沫带来的虚假繁荣中,既未及时收紧信贷,也未对金融风险做出有效预警。

图 1 东正股价指数(TOPIX)的长期变化,资料来源:东京证券交易所

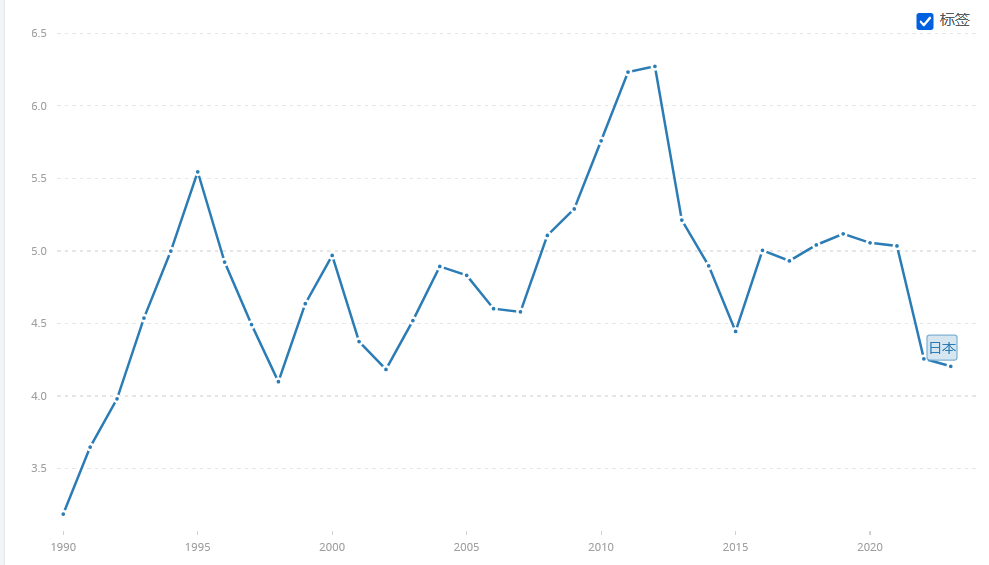

图 2 日本国内生产总值(单位:万亿美元)

由泡沫经济堆积出来的“繁荣”景象,仅仅维持了 30 年的时间,进入 20 世纪 90 年代,泡沫经济破裂,日本的经济增长速度开始放缓。20 世纪 80 年代末美国与日本共同签订了著名的“广场协议”,迫使日元大幅升值,使原本外向型的经济受到了严重的打击,日本泡沫经济逐渐显现。但是在此期间,日本平均经济增速仍短暂上升到 4.9%。20 世纪 90 年代,日本进入泡沫经济时代,经济发展困难重重,并陷入了长期停滞的状态,开始进入经济萧条时期。1991—2001 年这 10 年间,日本经济年平均增长率下降至 1.4%。1997—1998 年,爆发了殃及全球的亚洲金融危机,日本的经济增速直线下降,1998 年前后甚至出现了负增长的情况[1]。(见图2 日本国内生产总值)

泡沫破裂后的日本应对政策与经验

20世纪90年代末的日本,不仅仅金融机构相继破产,日本经济整体都在急速下滑。为了应对这一情况,日本政府采取了各种方法。在金融政策方面,日本央行于1999年实施零利率政策,之后又在2001年推出量化宽松货币政策,还有一项措施,就是直接干预汇率。

为了阻止日元持续升值,日本政府和央行采取了汇率干预的措施,于2003年1月开始频繁抛售日元,买入美元,仅从2003年1月到3月,日元汇率干预金额就已达到2.3万亿日元,之后逐月上升,干预金额已经达到了前所未有的庞大规模。干预的目的是,阻止日元升值,让日元对美元汇率不低于1美元兑100日元。到2004年4月,干预金额累计已经达到35.2万亿日元[2]。但是,日元在2003年并没有因此而显著贬值。大规模的汇率干预只是阻止了日元继续升值。

货币升值看似是国家经济实力的体现,实则削弱了企业盈利的能力(企业盈利的危机是什么意思???)。日元的强势不止挤压了企业的利润空间。更深远的影响在于,它改变了整个国家的产业生态——企业为规避汇率风险,不得不将生产基地外迁,导致国内产业空心化。这种"升值病"不仅削弱了短期盈利能力,更动摇了长期竞争优势的根基。

但由于终身雇用制的限制,日本企业很难对老员工进行裁员。因此只能先暂缓新员工招聘,这使得全社会的岗位数量都大大减少。由于此时日本企业采用年功序列制,老员工为了工龄累积几乎不会离职。当时的求职市场主要由每年的大学毕业生构成。可以说,大学生成了这次岗位缩减潮最大的受害者。而谁也没想到的是,这批缩减潮竟持续了十年之久。这批从1993年至2003年毕业的大学生有了一个统一的名字——失落的一代人,意指被日本社会牺牲的一代人。事实上,日本政府并非一开始就选择牺牲大学生群体的利益,而是在面临牺牲大学生还是现有就业群体的两难抉择后,决定暂缓大学生就业以等待情况改善[3]。

在日本泡沫经济破灭后的艰难时期,企业倾向于保护现有员工而非招聘新人,这一选择背后有着深刻的社会经济考量。当时的中年在职员工普遍承担着家庭主要经济责任,尤其背负着长期住房贷款等重大财务负担。若企业大规模裁员,不仅会直接冲击无数家庭的生计,更可能引发连锁反应——房贷违约将威胁金融系统稳定,家庭消费能力骤降会进一步打击本已疲软的经济,甚至可能造成严重的社会问题。历史教训表明,中年群体突然失去收入来源往往伴随着极端的社会代价[4]。

相比之下,应届毕业生失业虽然同样令人忧虑,但其社会影响相对可控。年轻人通常能够暂时依靠家庭支持体系缓冲冲击,其失业不会立即引发系统性风险。更深层的原因在于日本独特的雇佣传统——终身雇佣制使解雇员工成本极高,年功序列制则让资深员工薪酬负担沉重。在这种制度约束下,企业只能通过停止招聘来维持生存,却无意中造成了年轻人就业机会的长期萎缩。

这一困境揭示了经济转型期的残酷现实:当社会制度与经济运行紧密交织时,危机中的决策往往被迫在当下稳定与未来发展之间作出艰难权衡,而任何选择都可能付出沉重的代价。

以日为鉴,中国的选择

中国的出口鼓励政策和结构性原因导致中国长期保持经常项目顺差,中国的引资优惠政策则导致中国的资本项目顺差。中国的双顺差意味着一方面中国以高成本输入资本,另一方面以低收益输出资本。换言之,双顺差使中国遭受了严重的福利损失[5]。

中国的"双顺差"困境与日本泡沫经济看似迥异,实则同源——都是后发国家在特定发展阶段被锁定在政策驱动的增长模式中难以自拔。中国通过出口退税、外资优惠等政策工具人为维持的经常账户与资本账户双顺差,本质上是一种"国势透支":我们以国内消费抑制和资源错配为代价,将真实财富转化为不断贬值的美元债权,这种模式与日本当年为维持出口竞争力而放任资产泡沫同样危险。日本的经验告诉我们,当政策扭曲积累到临界点时,经济规律会以更惨烈的方式强制出清。如今中国站在相似的十字路口,是继续用短期政策维持结构性失衡,还是壮士断腕推动发展范式转型?这不仅是个经济选择题,更关乎国势兴衰——毕竟历史从不同情那些无法自我革命的国家。

其实这样的选择也摆在我们面前——化解短期压力,透支长期平衡。1998年我国遭遇了前所未有的下岗潮,但此时数百万高中毕业生却在等待就业[6]。因此我国在1999年迅速启动了大学扩招,吸纳数百万大学生进入大学。而随着2001年加入WTO,市场释放了充沛的就业岗位。而这批大扩招的学生也吃到了近20年的红利。20年以后因为疫情影响,我们启动了第二轮大扩招。核心政策包括研究生扩招、专升本扩招等。可是这终究只是缓解就业压力的“蓄水池”,本质上是以时间换空间的危机应对策略,若不能同步推进产业升级(创造高质量岗位)和教育改革(匹配市场需求),可能重蹈日本“高学历低就业”的覆辙。同年龄段本科生因为提早就业工作,其工资与就业率反而高于研究生等奇怪现象也时常发生。

当然也不必太过悲观,从国势学视角分析,真实链位与经济统计的互动关系揭示了全球化竞争的本质特征。中国全产业链体系所形成的完整工业生态,在国势层面体现为三个关键特性:首先,产业链的完整性赋予经济系统更强的稳定性,使主要经济指标在面对外部冲击时保持相对平稳;其次,产业体系的多样性提供了结构调整的弹性空间,能够通过内部要素重组应对外部环境变化;最后,持续的技术积累推动产业链向高端延伸,为国家实力提升提供持续动力。这种产业特性使得中国与那些依赖单一产业链的国家形成鲜明对比——后者虽然可能在特定领域占据优势,但其经济表现更容易受到国际环境波动的冲击。研究表明,具备完整产业体系的国家在经济周期中通常表现出更强的韧性。这一分析框架表明,全球化背景下的国家竞争正逐渐从单纯的规模竞争,转向产业体系完整性与发展可持续性的综合较量[7]。

时代的沙粒落到每个人头上都是一座巨山,繁荣时代人们往往把自己的成功归属于个人努力,殊不知时代的潮流的发展作用是远远大于个人努力的。在萧条的环境下,要懂得蓄力,保存体力。机会随时出现,我们要做的就是及时抓住它。不必沉溺在“偏我来时不逢春,偏我去时春满园”的自怨自艾。

参考文献:

张红武.日本经济“由高向低”对我国经济发展的借鉴意义[J].科技经济市场,2022,(01):62-65.

(日)野口悠纪雄著,郭超敏译. 失去的三十年平成日本经济史[M]. 北京:机械工业出版社,2022.

许媛,于艳丽.中日企业文化的分析比较及借鉴[J].知识经济,2020,(03):11-12.

张文闻.泡沫经济以来日本股市演变及其对中国的启示[J].现代日本经济,2024,(04):30-41.

余永定.见证失衡——双顺差、人民币汇率和美元陷阱[J].国际经济评论,2010,(03):7-44+3.

高卷.中国新一轮国有企业改革与职工下岗、失业关系研究[J].上海经济研究,2016,(06):3-10.

罗良清,邱东.真实链位论与经济统计——前一轮全球化过程中国际竞争格局的一个分析框架[J].统计研究,2024,41(04):3-11. ADDIN EN.REFLIST

申明

图一来源:(日)野口悠纪雄著,郭超敏译. 失去的三十年平成日本经济史[M]. 北京:机械工业出版社,2022.

图二来源:https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=JP(世界银行)