导读:

国势学,聚焦于国家发展态势的综合分析,将人口、经济、资源等要素纳入研究框架,探寻国家兴衰的内在逻辑。在全球人口结构深刻变革的当下,人口负增长已成为诸多国家面临的现实挑战。从国势学视角出发,人口指标是衡量国家发展潜力的核心变量。出生率的持续走低,意味着未来劳动力供给的缩减,直接动摇经济增长的内生动力;老龄化率的攀升,将加剧公共财政负担,考验社会资源分配的公平性与可持续性;而劳动力迁徙的失衡,则会进一步拉大区域发展差距,削弱国家整体协同发展的能力。这些指标相互交织、彼此影响,共同构成了人口负增长背景下国家发展的复杂图景。接下来,让我们通过数据拆解与政策分析,从国势学的角度揭开人口负增长背后的底层逻辑。

以日本为例,自1974年生育率跌破 2.0的更替水平后持续走低,2022年总和生育率仅为1.25。少子化导致劳动力短缺,企业用工成本攀升,创新活力下降。日本内阁府研究表明,1990-2020 年间,劳动力不足使日本GDP年均增速降低约0.8个百分点,经济陷入长期停滞,“失去的三十年” 背后,人口结构失衡是关键因素。

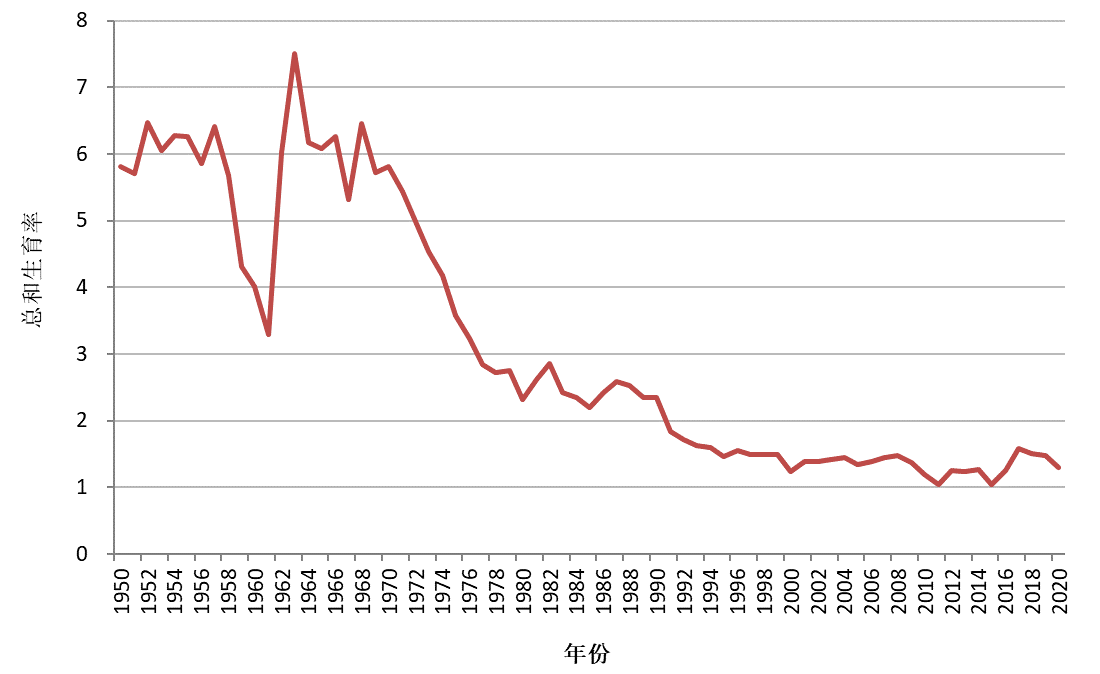

新中国成立以来,生育率变化跌宕起伏,而从1970年代以来呈现不断下降趋势。1990年代,中国大陆地区总和生育率(即育龄妇女平均生育子女数)跌入更低水平(2.1)以下,并持续走低(如图1)。2014年和2016年起,单独两孩和全面两孩政策的相继实施使生育率有所回升,但很快,政策的效应便消退了,生育率发生更迅速的下降。另外,根据国家统计局数据显示,2023 年中国人口出生率降至 6.77%,首次出现人口负增长,净减少275万人。低生育率率意味着未来劳动力储备不足,将直接冲击经济发展的内生动力。

图1 中国的总和生育率变化趋势

世界银行数据显示,当一个国家 65 岁以上人口占比超过 14% 时,养老金支出占 GDP 的比重平均上升 3-5个百分点。德国在老龄化加速阶段,公共养老金支出占 GDP 比重从 1990 年的 11.2% 攀升至 2020 年的 19.8%,财政负担沉重。同时,老龄化还会抑制消费、降低社会创新能力,削弱国家整体竞争力。 第七次全国人口普查数据显示,我国 60 岁及以上人口占比达 18.70%,已进入深度老龄化社会。随着老年人口占比增加,养老金、医疗保障等公共支出压力剧增。

图2 2013-2023年中国60周岁及以上老年人口数量及占全国总人口比重

由图2不难发现,最近十年中国60周岁及以上老年人口占比呈现明显的上升趋势。老龄人口数量攀升导致老年人口抚养比(老年人口抚养比是指某一人口中老年人口数与劳动年龄人口数之比,用以表明每 100 名劳动年龄人口要负担多少名老年人)不断提高,致使养老负担增大 。

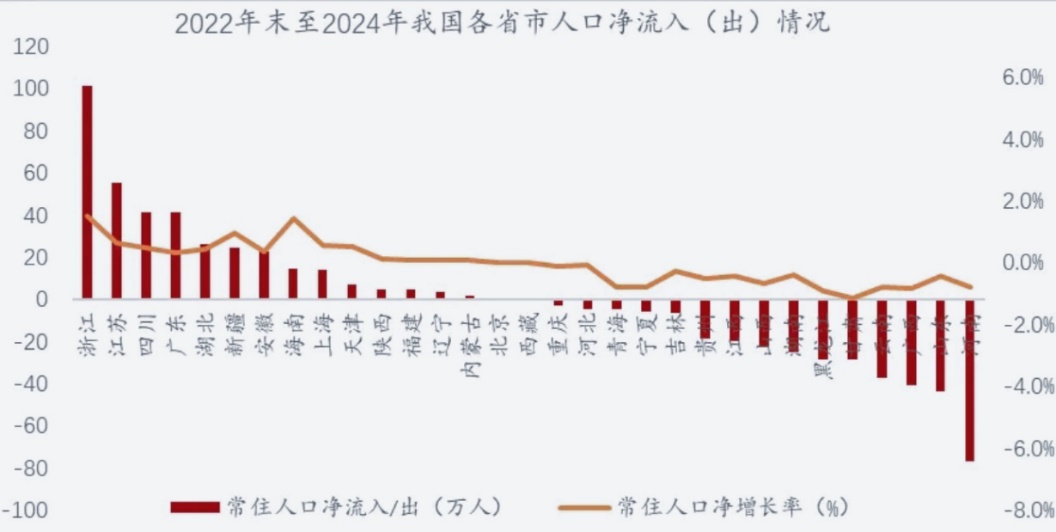

人口负增长背景下,劳动力流动呈现 “强者愈强” 态势。据《中国人口流动蓝皮书》,2023 年一线城市和新一线城市的人口净流入量占全国的 63%,而部分中小城市和农村地区面临 “空心化” 危机。劳动力过度集中于发达地区,虽能在短期内促进局部经济繁荣,但长期来看,会加剧区域发展失衡,影响国家整体协调发展。 近年来,东北、中部和西部地区的人口总体呈现下行趋势(见图3),其中外流人员多为青壮年劳动力,导致当地产业萎缩、经济增速放缓,国势发展受阻。

图3 中国各省市人口流动变化图

国势学的核心逻辑,在于通过政策调节实现人口、经济、资源等要素的 “动态平衡”—— 既不追求单一指标的极致增长,也不忽视系统内部的关联制约,而是以 “可持续发展” 为锚点,让国家发展态势始终处于健康弹性区间。

人口负增长的本质,是 “人口再生产” 与 “经济再生产” 的失衡 —— 当养育成本超过家庭承受能力,生育行为便会让位于短期经济理性,最终导致劳动力 “断代”。国势学将生育视为 “国家生态系统” 的基础产能,生育支持政策的底层逻辑,是通过公共资源介入,修复人口与经济的共生关系。面对人口负增长,多国推出生育支持政策, 其背后是国势学 “动态平衡” 思维的体现。例如,法国通过高额育儿津贴、免费托育服务等政策,将总和生育率稳定在 1.8 左右。我国近年来也出台一系列生育支持措施,如延长产假、税收优惠、普惠托育服务建设等。这些政策旨在缓解家庭生育成本压力,提升生育意愿,从源头上改善人口结构,保障未来劳动力供给,维持经济发展的可持续性,实现人口与经济的动态平衡。

老龄化带来的不仅是劳动力短缺,更是 “代际公平” 的挑战 —— 当 60 岁以上人口占比突破 20%,少部分劳动人口需供养庞大退休群体,极易引发社会保障体系的 “支付危机”。 从国势学角度看,延迟退休不是简单的 “延长工作年限”,而是通过调整代际权责边界,让 “贡献” 与 “获取” 重新匹配,通过延长劳动力供给周期,填补因人口负增长导致的劳动力缺口。德国将退休年龄从 65 岁逐步提高至 67 岁,有效缓解了养老金支付压力,同时保障了劳动力市场的稳定。我国也在探索渐进式延迟退休方案,旨在优化人力资源配置,减轻社会养老负担,实现代际之间的公平与平衡,为国家发展注入持续动力。

劳动力过度向少数大城市集聚,会导致 “资源错配”—— 人口流入地面临交通拥堵、教育医疗资源紧张,人口流出地则陷入 “产业空心化-人口流失” 的恶性循环。国势学强调,区域平衡不是 “平均分配人口”,而是让人口流动与资源承载力、产业布局形成空间匹配。我国实施的 “中部崛起”“西部大开发” 等战略,以及推进新型城镇化建设,旨在改善欠发达地区的基础设施和产业环境,吸引劳动力回流。例如,成渝地区双城经济圈建设,通过产业协同发展和公共服务均等化,2023 年实现人口净流入超 50 万人,有效缓解了区域人口失衡问题,促进了全国经济的均衡发展,增强国家整体国势。

人口负增长对 “国运” 的影响是一个复杂的系统工程,涉及经济、社会、文化等多个维度。从国势学视角拆解出生率、老龄化率、劳动力迁徙等指标,我们能清晰洞察人口结构变化对国家竞争力的深层影响;而生育支持、延迟退休、区域协调等政策的背后,更是国势学 “动态平衡” 思维的智慧结晶。在人口形势深刻变革的当下,以国势学为指导,科学制定政策,实现人口、经济、社会的协调发展,才能在时代浪潮中筑牢 “国运” 根基,实现国家的长治久安与繁荣昌盛。

1.民政部、全国老龄办:《2023 年度国家老龄事业发展公报》

2.国务院办公厅印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》的通知_社会保障_中国政府网

3. 全国人民代表大会常务委员会关于实施渐进式延迟法定退休年龄的决定__中国政府网

4.区域协调发展战略-快懂百科

5. 中共中央国务院关于建立更加有效的区域协调发展新机制的意见__2018年第35号国务院公报_中国政府网

图片来源

图片1:人口志|中国需要未雨绸缪,应对低生育率风险_澎湃研究所_澎湃新闻-The Paper

图片2:老年人、老年区域与老年国家