一、引言

经济全球化的概念出现时间并不长,最早由T·莱维于1985年提出,目前公认的经济全球化概念可以描述为:世界经济活动超越国界,通过对外贸易、资本流动、技术转移、提供服务、相互依存、相互联系而形成的全球范围的有机经济整体的过程,主要表现为生产全球化,贸易全球化和金融全球化。从广义来看,经济全球化始于500年前西欧国家开始的地理大发现和海外殖民扩张,而狭义的经济全球化特指二战后在新一轮科技革命的背景下和美国的大力支持下出现的全球贸易自由化和投资自由化进程。

二、经济全球化的发展与失衡

随着东欧剧变和苏联解体,世界两大阵营结束了长期对立的局面。在世界第一强国美国的主导下,全球秩序进行了重塑,在信息技术的崛起和跨国企业长期推动下,各国进行了全球大分工,通过技术转移、产业投资和管理输出等方式,全球化极大地提升了资源配置效率,带来了前所未有的经济增长与产品普惠。

美国哥伦比亚大学著名教授巴格沃蒂,曾将英国王储查尔斯的前妻戴安娜遭遇车祸的事件描述为关于全球化“最为真切的定义”——“一位英国的王妃,带着埃及的男友,在法国的一条隧道里撞车,开的是一辆德国车,安装着荷兰的发动机。司机是一个比利时人,喝多了苏格兰的威士忌。追赶他们的是意大利的狗仔队,骑着日本的摩托车。为她治疗的一位美国医生,用的是巴西的药品。这个消息是一个加拿大人传出的,使用的是比尔·盖茨的技术。而你可能正在一台电脑上阅读这个消息,这台电脑用的是中国台湾造的芯片、韩国产的显示器,由一个印度的卡车司机运输,被一些印尼人截获,由硅谷的码头工人卸货,然后由一个墨西哥非法移民运送给你……我的朋友,这就是全球化。”

而如今,在经济全球化进行近半个世纪以来,一些局限和弊端也逐渐暴露出来。由于国家和地区间的禀赋与能力差异,全球化带来的利益分配并不均衡,导致地区发展失衡,全球化受到广泛质疑,这种失衡主要体现在两个方面。

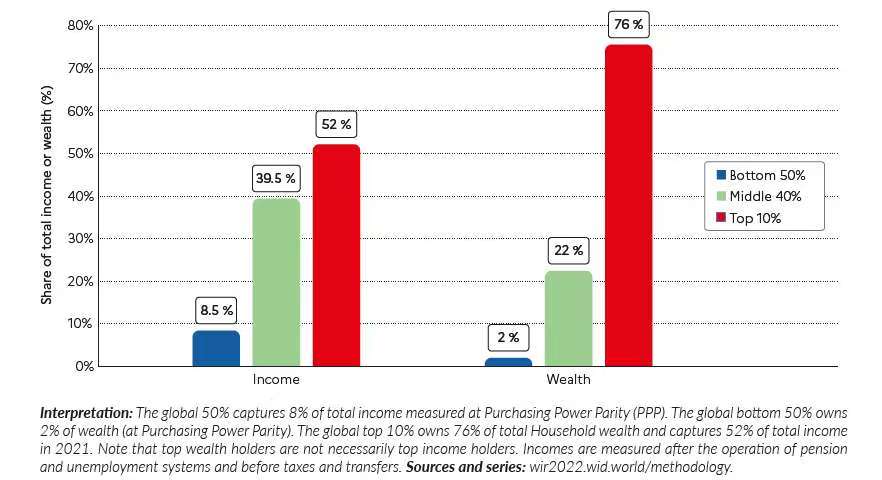

一是国家间与阶层间的财富分配失衡,两极分化加剧。发达国家通过跨国公司的产业转移把高污染低收入的产业转移到拉美和亚洲部分地区,而自己保留高利润的科技和金融产业。根据UNCTAD(2011)的估算,2010年,跨国公司在全球范围内创造的增加值约为16万亿美元,占全球GDP的25.6%,超过1/4。另据OECD(2018)的研究,在全球范围内,跨国公司及其国外分支机构贡献了全球产出的33%、全球GDP的28%、全球就业的23%以及超过50%的全球出口贸易。同时,资本的跨境自由流动也导致了国家内部劳工阶层的利益受损,资本所有者财富激增,在美国,硅谷程序员薪资约为底特律蓝领工人的3-5倍,若计入股权激励,差距可达8-10倍。目前,全球最富有10%人口拥有全球收入的52%,而最贫穷50%人口的收入仅占全球收入的8.5%。与收入不平等相比,全球财富不平等更为显著。全球财富水平低于50%的人口在财富总额中仅占2%,而财富占有前10%的人口拥有财富总额的76%(见图1)。

图1 2021年全球收入和财富不平等情况

二是全球产业链风险,在产业链上存在着过度集中和外部依赖带来的风险。供应链的关键节点如芯片,医药原料等高度集中于少数国家,在面对外部冲击时极易引发系统性断链风险。例如,在疫情期间,美国对疫苗生产中37种关键原材料的出口禁令,使印度的疫苗生产线引发严重的生产瓶颈,而印度血清研究所生产的疫苗不仅仅只在印度使用,它还是

“新冠肺炎疫苗实施计划”(COVAX)的最大供应商,这导致多国的疫苗供应受到威胁。

三、经济全球化正在转向

在经济全球化利益分配规则与风险承担机制的不对称的情况下,民粹主义、贸易保护主义与逆全球化风潮开始涌现,英国《金融时报》首席经济评论员马丁·沃尔夫(Martin Wolf)指出,全球经济一体化的动力停滞,有出现逆转的可能,他将这一变化,称作为“全球化大潮正在转向”[1] 。传统意义上的“高度互联、效率优先”的全球化模式正在消退。未来的经济全球化趋势已步入一个深刻的结构性重组期。目前,我们至少可以观察到经济全球化有转向两个方向的迹象。

从全球化转向区域化。区域化,代表着一种去经济霸权的多中心化的权力结构,它更能够贴合世界各国在不同区域的政治文化背景下发展经济的现实需要,减缓经济竞争对不同地区人类群体的高度差异化的非经济价值意义的强烈冲击[2] 。一方面,技术变革和制度因素的变化推动部分发达国家将生产链逐渐集中于母国。如新能源技术的兴起使得以美国为代表的发达国家不再像以往一样高度依赖全球性化石能源的配置,这对地缘政治的影响是颠覆性的。另一方面,地缘政治紧张(尤其中美博弈、俄乌冲突)、疫情冲击暴露出的供应链脆弱性以及国家安全关切,导致“效率至上”的全球供应链思维被“韧性至上”取代。即使牺牲一定的效率和成本,政府和企业也更愿意把半导体、关键矿产、医疗产品、新能源设备、国防相关等战略物资的生产能力转移到地缘政治盟友国家或本国及邻近地区。

新兴经济体角色演变。受益于供应链的转移和生产力优势,部分发展中国家如印度,中国,印度等国家在球生产链中的地位逐渐上升,正成为重要的制造业增长极。新兴经济体开始注重产业结构升级,不再仅仅专注于低端制造出口。它们开始向区域内的其他发展中国家出口资本货物、技术设备、服务甚至提供基础设施建设支持。新兴市场和发展中国家拥有全球最多的人口,庞大的中产阶层正在形成,这创造了一个巨大的消费市场。这些国家的企业越来越倾向于为这个庞大的“近邻”市场生产商品和服务,而不仅仅是向遥远的发达国家出口。于此同时,南南贸易(由于世界上的发展中国家绝大部分都处于南半球和北半球的南部分)也在增长。 发展中国家各自拥有不同的禀赋如资源、劳动力、特定技术、市场规模等。它们之间的贸易具有天然的互补性。资源国向制造国提供原料,制造国向资源国或欠发达国家提供制成品和技术服务,随着各国发展,这种互补性链条也日益完善。又由于全球多边贸易谈判进展缓慢,区域性的自由贸易协定在蓬勃发展,这些区域内的贸易协定显著降低了成员国之间的关税和贸易壁垒,为南南贸易提供了强大的制度性便利和动力。成员国之间贸易成本降低,自然促进了贸易量增长。

四、经济全球化下中国的发展与经验

中国加入世界贸易组织以后,关税降低、市场准入扩大,凭借劳动力成本优势和完整产业链,迅速成为全球制造中心。中国的综合国力也因为积极应对来自全球化的挑战而不断增强,成为全球第二大经济体,无疑中国是经济全球化的受益者之一。

在全球化与逆全球化的复杂背景下,中国的发展路径和经验为世界提供了重要启示。一方面,中国更加重视国内大循环的主体性作用,坚持国内国际双循环的新发展格局。作为大国经济体,只有建立稳固的基本盘,以内需为主导,通过内循环牵引外循环,让国家经济活动真正增进本国人民福祉,才能形成对全球资源的强大吸引力,在全球资源配置中的强大推力。另一方面,中国以科技创新为新基石推动经济全球化,构建网络空间命运共同体。传统全球化以地理扩张追求效率,而新型的全球化通过技术赋能提升质量[3] 。随着区块链,人工智能等技术的发展,数字经济在经济社会中的地位越来越突出,正构成经贸合作的重要内容,中国主张加快推动世界各国数字跨境合作,探索数字经济新规则新标准,培育新型经济全球化的新动能。同时,中国倡导开放、包容、普惠、平衡、共赢的经济全球化理念。主张加强联合国、二十国集团、国际货币组织、世界银行等机构沟通交流,强化宏观经济政策协调[4] 。优化开放格局,在中美对峙的局面下加大对“一带一路”共建国家的开放程度,通过双边和多边经贸谈判,加快推动自贸区建设,从而稳定外贸并进一步促进经济发展。

五、结论

经济全球化在过去半个世纪推动了世界经济的深度融合与增长,但也暴露了利益分配不均、产业链脆弱性加剧等结构性失衡问题。面对逆全球化浪潮,全球化正经历深刻转向——从高度互联的全球体系向更具韧性的区域化合作演变,新兴经济体在全球价值链中的地位不断提升,区域经济一体化发展。

在这一进程中,中国既是全球化的受益者,也是新型全球化的倡导者和推动者。中国在维护自身经济安全的同时,为全球经济治理提供了包容性发展的新范式。全球化并非线性进程,而是在矛盾与调整中不断演进。中国的实践表明,只有兼顾效率与公平、开放与安全、国家利益与全球责任,才能实现真正的共赢发展,推动全球化迈向更具韧性和包容性的新阶段。

参考文献

-

马丁·沃尔夫. 全球化大潮正在转向 [J]. 领导决策信息, 2017, (05): 24.

-

史丹,余菁. 全球价值链重构与跨国公司战略分化——基于全球化转向的探讨 [J]. 经济管理, 2021, 43 (02): 5-22.

-

张月友. "新型经济全球化"与"慢球化"的理论表征及相容性分析[J]. 学术论坛, 2025(3): 13-25.

-

陈建奇. 百年变局下的经济全球化转型与中国角色 [J]. 当代世界, 2024, (04): 10-15.

资料来源

https://mp.weixin.qq.com/s/gSQzsWXZUXPwB11FE0bhEA

图片来源

图1 《世界不平等报告2022》https://wir2022.wid.world/